[ коллективная монография ]

[ коллективная монография ]

Эрмитаж за 200 лет (1764-1964).

История и состав коллекций, работа музея.

// Л.-М.: «Советский художник». Б.г. [1966]. 184 с.

Отдел истории первобытной культуры. (Я.В. Доманский)

Отдел истории первобытной культуры Государственного Эрмитажа возник, когда музей насчитывал почти 170 лет своего существования, в 1931 г. Однако основой формирования нового отдела послужили коллекции давно уже находившиеся в Эрмитаже. Начало собирания их восходит ещё к первым десятилетиям XVIII в. В 1715 г. богатый уральский заводчик А.Н. Демидов, находясь в Петербурге, преподнёс императрице — царская семья праздновала рождение царевича — своеобразный подарок. Это были древние золотые вещи из многих сибирских курганов, хищнически раскопанных в конце XVII и начале XVIII в. Приобретённая А.Н. Демидовым часть этих вещей и попала в столицу. Пётр I, проявлявший интерес к различным древностям, находимым время от времени в разных местах Российской империи, отдал распоряжение сибирскому губернатору — выискивать и присылать в Петербург подобные предметы. Распоряжение было выполнено и новые «куриозные», как говорили тогда, вещи стали достоянием императорского двора. В 1726 г. [1727] всё собрание поступило в первый музей России — Кунсткамеру: около 250 золотых предметов самобытного искусства — браслеты и ожерелья, серьги и перстни, застёжки от одежды и пряжки от поясов, детали конских уздечек. На некоторых из них имеются изображения человека и животных, многие украшены вставками из бирюзы, сердолика и других самоцветов. В большинстве своём сделанные в середине 1-го тысячелетия до н.э., ювелирные изделия из Сибири составили первую в России коллекцию предметов первобытной культуры.

В 1859 г. Сибирская коллекция Петра I — под таким названием это собрание вошло в науку — была передана в Эрмитаж. Но ещё ранее туда же стали поступать памятники древней материальной культуры с юга России. В конце XVIII в. к России отошли территории севернее Чёрного моря. Официальные политические интересы ввели Причерноморье и Крым в поле зрения русских историков. Пристальное внимание к прошлому нового обширного края было связано с тем, что это прошлое несло отпечаток блестящей Эллинской цивилизации. Здесь находились остатки античных городов — древнегреческих колоний, когда-то существовавших на берегах Понта Эвксинского,

(115/116)

каменные строения которых порой возвышались ещё на поверхности земли. Эти мёртвые города лежали у Чёрного моря, а в необозримых степных пространствах, уходивших на север, можно было насчитать сотни и сотни древних курганов, оставленных народами, на протяжении веков сменявшими там друг друга. Курганы, многие из которых хранили могилы скифов и сарматов — соседей и современников обитавших в прибрежных городах греков, стали раскапываться любителями старины и учёными. Начало этому широкому увлечению положил генерал А.Н. Мельгунов раскопками в 1763 г. кургана, давшего богатый набор художественно выполненных изделий раннескифского времени (VI в. до н.э.), в том числе золотых. Впоследствии получивший имя своего открывателя, этот комплекс сразу же по прибытии в в Петербург, в том же 1763 г. стал объектом тщательного научного исследования.

Увлечение греческими и скифскими древностями продолжалось несколько десятилетий. Интерес к ним сохранялся и в дальнейшем. На протяжении второй половины XIX и в начале XX в. собрания Эрмитажа непрерывно пополнялись найденными в курганах юга Европейской России — в степях, лесостепной полосе, в Крыму, Прикубанье — предметами материальной культуры скифов, сарматов, соседних с ними племён и изделиями античного происхождения. Вещи повседневного обихода и роскошные (вооружение — мечи, копья, стрелы, доспехи; предметы, употреблявшиеся при исполнении первобытных религиозных обрядов; самые разнообразные украшения — от металлических бляшек, нашивавшихся на одежду, до массивных золотых браслетов и ожерелий; бесчисленные принадлежности конского убора) составили целый ряд коллекций, полученных в результате раскопок скифских курганов Чертомлык, Солоха, Келермесских и многих других. Среди этого обилия вещей немало было произведений большого искусства, вышедших как из ремесленных центров Греции и греческих городов Северного Причерноморья, так и сделанных руками местных скифских мастеров. Эти мастера создали свой своеобразный стиль, обычно называемый «скифским звериным стилем», ибо изображениями животных часто искусно украшены их творения — вещи из золота, бронзы и кости. Всё более возрастая, собрание скифских древностей Эрмитажа со временем стало уникальным. Формирование сарматской группы коллекций проходило с неменьшим успехом. И здесь оказались памятники культуры и искусства, очень важные для науки о первобытном обществе и исключительные по своим художественным достоинствам. Одно из первых мест среди них занял так называемый Новочеркасский клад. Это комплекс находок в кургане Хохлач в г. Новочеркасске (открыт случайно в 1864 г.) —многочисленные предметы роскоши из золота, серебра и бронзы, принадлежащие знатной сарматской женщине, погребённой под курганом в I в. н.э. Поступление в Эрмитаж коллекций во второй половине прошлого столетия и начале нынешнего осуществлялось при содействии Археологической комиссии, созданной в 1859 г. Центральное археологическое учреждение страны передавало в музей наиболее выдающиеся материалы раскопок. В это время на роль одного из основных районов, «поставляющих» первобытные древности, претендует Северный Кавказ. В Эрмитаже

(116/117)

возникает и быстро растёт собрание материалов по истории медного и бронзового веков Кавказа. Особенно интересными оказались коллекции кобанских вещей, относящихся к концу бронзовой эпохи на Кавказе (XI-VIII вв. до н.э.).и комплекс знаменитого Майкопского кургана (середина 3-го тысячелетия до н.э.).

Коллекции материалов Кобанской культуры (первые раскопки у селения Кобан в горах Северной Осетии производились в 1868 г.) включили в себя многочисленные бронзовые изделия: боевые топоры и кинжалы, разнообразные конские удила и бляхи — украшения от конской же сбруи, пояса из тонких листов бронзы и пряжки к ним, огромные булавки различных форм, фибулы для застёгивания одежд, особые браслеты из пружинящих спиралей, серьги и всевозможные подвески, склёпанные из бронзовых листов сосуды — все эти вещи, в своём роде неповторимые, изящные, подчас изысканные, без излишней вычурности, отличающиеся благородством форм. Они наглядно показывают, какого поразительного расцвета достигла обработка металла у древнего населения Кавказа.

Коллекция находок из кургана в г. Майкопе была одним из ценнейших приобретений Эрмитажа в самом конце XIX в. Действительно, под громадной земляной насыпью, в срубе, сооружённом в могильной яме, были найдены покойники в окружении чрезвычайно разнообразных, великолепно исполненных вещей. Золотые и серебряные фигурки бычков, золотые же бляшки, изображающие львов и быков, золотая диадема, ожерелья из множества золотых, серебряных, сердоликовых и бирюзовых бус, сосуды из золота и серебра, медные орудия и другие предметы составили один из богатейших археологических комплексов, когда-либо добытых на территории нашей страны.

К вышеназванным собраниям Эрмитажа в те же годы присоединились коллекции древних кладов, случайно обнаруженных в разных местах России. Среди них целой серией оказались представлены клады так называемых «чудских образков» — наборы бронзовых литых статуэток, антропоморфных и зооморфных, магического значения, бытовавших в III в. до н.э. — VIII в. н.э. на территории Прикамья.

После Октябрьской революции в Эрмитаже произошло весьма существенное пополнение фонда памятников первобытной культуры — были приняты интересные и важные собрания частных лиц. Эти и некоторые другие поступления сделали к 30-м гг. группу «первобытных» коллекций весьма значительной — она включала около 20 000 предметов. Перспективы дальнейшего увеличения фондов, необходимость тщательной организации хранения и изучения старых собраний и вновь поступающих поставили вопрос о создании специального отдела, ведающего коллекциями материалов по культуре и искусству первобытного общества на территории Советского Союза.

Такой отдел и был создан в 1931 г. Из числа хранившихся в Эрмитаже древностей, т.е. памятников всех предшествующих развитому средневековью эпох, были выделены многие коллекции материалов первобытной и частично древнерусской культур. Они образовали собрания нового отдела, получившего

(117/118)

название — отдел истории первобытной культуры (ОИПК), хотя в нем и оказались комплексы более поздней эпохи. Руководителями его были академик И.И. Мещанинов и член-корреспондент АН СССР В.И. Равдоникас. Многие годы во главе отдела стоял известный советский археолог А.А. Иессен.

Со времени возникновения ОИПК его собрания увеличились во много раз. Были передачи старых коллекций из других учреждений и музеев, как, например, поступление собрания Н.Е. Бранденбурга (материалы его многолетних раскопок в конце XIX в. на территории Украины) из Артиллерийского исторического музея. Но основным источником пополнений явились необычайно широко развернувшиеся в СССР работы многих археологических экспедиций. Одно перечисление поступивших более чем за 30 лет коллекций заняло бы немало страниц. Назовём лишь несколько важнейших комплексов, представляющих и характеризующих целые периоды в жизни древнейшего человечества.

1. Находки археолога М.З. Паничкиной на холме Сатани-Дар в Армении. Это грубые орудия труда нижнего палеолита, т.е. самого раннего периода древнекаменного века — ручные рубила. Они имеют вид несколько уплощённых крупных кусков камня с заострёнными краями. По этим камням исследователи прочитали самые древние страницы прошлого нашей Родины, отдалённые от нас примерно на 400 000 лет. Эти находки показали, что южные районы территории Советского Союза были заселены человеком ещё на заре истории.

2. Материалы Мальты — стоянки верхнепалеолитического человека, открытой близ г. Иркутска. В остатках больших полуземляночных жилищ советским археологом и антропологом М.М. Герасимовым были обнаружены двадцатитысячелетней давности орудия из камня, а также из кости и бивня мамонта. Из бивня мамонта вырезаны и небольшие женские статуэтки — изображения божеств древнекаменного века, фигурки птиц, пластины с выгравированным геометрическим орнаментом. Всё это важные свидетельства первых шагов художественного творчества человека. На одной пластинке из мамонтового бивня остриём кремня изображён мамонт.

3. Собрание материалов неолитического поселения, открытого при разработках Шигирского торфяника (Свердловская область). Благодаря тому, что многие предметы попали в слои торфа, они прекрасно сохранились. Искусно сделанные вёсла и полоз саней из дерева, наконечники стрел, гарпунов и рыболовные крючки из кости, крупные орудия из камня, произведение большого искусства — скульптурная голова лосихи, очень правдиво и жизненно переданная — все эти разнообразные по назначению предметы составляли коллекцию, раскрывающую жизнь и труд лесных рыболовов и охотников — второго тысячелетия до н.э.

4. Петроглифы Карелии. В 1935 г. несколько каменных глыб с выбитыми на их поверхности изображениями были привезены с берега Онежского озера у деревни Бесов Нос в Эрмитаж. Там, где остались сотни других таких же изображений, 4000 лет назад, в новокаменном веке, находились места культа — святилища. На самом большом эрмитажном камне в некото-

(118/119)

рых рисунках легко распознаются силуэты лесных зверей — лосей и оленей, а также лебедей с длинными шеями. В одной сценке воспроизведена схватка охотника со зверем. Много отдельных человеческих фигурок. Схематически изображены длинные узкие лодки с сидящими в них людьми. На камне встречаются и рисунки, смысл которых ещё не разгадан. Каждое изображение (силуэт) выбито на поверхности гранита с помощью множества ударов камня-отбойника.

5. Ряд коллекций — находок из поселений Трипольской культуры на правобережной Украине и в Молдавии (культура первых земледельцев на территории европейской части Союза — медный век, 3-е тысячелетие — первая половина 2-го тысячелетия до н.э.). Среди этих находок преобладают орудия труда из кремня, сланца, кости и рога, глиняная посуда, зернотёрки, украшения, изделия из меди, статуэтки из глины — изображения женских фигур, а также домашних животных. Выделяются в этой массе материала посуда и скульптурки. Большие и маленькие сосуды самых различных форм, порой причудливых, нарядно расписаны по красноватой или желтоватой поверхности спиралями и дугами белого, красного, коричневого и чёрного цветов. Сотни статуэток воспроизводили образ женского божества. Изображения очень условны, но в то же время и выразительны. К этому, по-видимому, стремились древние мастера и с большим успехом решали поставленную задачу.

6. Комплекс многочисленных находок из курганов в урочище Пазырык в Восточном Алтае — великолепная коллекция, единственная в своём роде как по составу, так и по сохранности вещей. Древние алтайцы летом кочевали по равнине у подошвы гор, а зимой уходили в горы, в бесснежные долины, где находились и их усыпальницы — могилы предков. Пазырыкские курганы были именно таким кладбищем, существовавшим в V-IV вв. до н.э., кладбищем богатых племенных вождей. Первый курган раскопан в 1929 г. В послевоенные годы изучены ещё четыре. Все материалы раскопок, проведённых известными исследователями сибирских древностей С.И. Руденко и М.П. Грязновым, доставлены в Эрмитаж. В горной долине Пазырык курганные насыпи сооружались не из земли, а из камней. Такая курганная насыпь плохо проводила тепло, но свободно пропускала воду, которая быстро замерзала в могильной яме, превращаясь в вечный лёд, не оттаивавший за лето. Так могила становилась ледником, сохранявшим столетиями всё, что в нём было. Пазырыкским курганам 25 веков, а в могилах сохранились такие недолговечные материалы, как ткани, шерстяные и войлочные ковры, одежда и обувь, изделия из дерева и даже тела погребённых, трупы лошадей. Всё это находилось под курганами, в бревенчатых срубах, или же рядом с последними. Как раз там был найден ныне широко известный разноцветный ворсовый стриженый ковер. Пазырыкский ковер — образец прекрасного и доселе неизвестного искусства древности. Древнегреческие писатели рассказывали о чудесных персидских коврах, но никто после античной эпохи их не видел: они не сохранились. Считали, что старейшему ковру в мире 600 лет. Теперь ковёр из Пазырыка самый древний. Ему 2500 лет, он изготовлен в Средней Азии или в Персии. Этот ковёр невелик — 1,83×2 м. Но есть ещё

(119/120)

один огромный (4,5×6,5 м) светлый войлочный ковёр. На нём нашиты два ряда вырезанных из войлока повторяющихся изображений богини на троне с цветущей ветвью в руке и всадника перед ней. Изображения многокрасочны. Ковер был полотнищем большого шатра. Одна из самых удивительных находок в курганах — высокая колесница. Она разборная, отдельные части скреплены ремнями. Вся колесница сделана из деревянных жердей без единого гвоздя. Кроме того, Пазырыкские курганы дали великолепные уборы коней, кафтаны, рубахи, чулки из войлока, сапожки из кожи и меха, головные уборы сложного устройства, ковши и кружки, глиняные узкогорлые кувшины, кожаную сумку, наполненную сыром. Когда в 1949 г. был раскопан последний Пазырыкский курган, пришлось пожалеть о том, что истощился удивительный источник поразительных изделий древности.

7. Материалы раскопок древнерусского города Ладоги на р. Волхов (VII-XIII вв.). Эти раскопки раскрыли яркую картину становления и развития одного из самых древних городов на севере Руси. В обширной коллекции, включающей материалы как старых раскопок дореволюционных лет, так и совсем недавних, очень полно представлены различные предметы повседневного труда и быта ладожан, в том числе уникальные — обломок лука с рунической надписью, железный сошник плуга, древнейшего из известных в России. Хорошо известны теперь орудия ладожан, которыми они строили свои жилища, обрабатывали дерево, кость и рог — железные топоры, клинья для раскалывания брёвен, скобели, пилы, напильники, свёрла. Материалы, связанные с кузнечным, гончарным, сапожным и косторезным ремеслом — основная часть собрания. Её составляют как готовые изделия, так и орудия труда: остатки обуви и подковки к ней, сапожный инструмент, заготовки из кости и рога, гребни, шилья, иглы, проколки, ложки и рукоятки ножей, изготовленные мастерами-косторезами, гончарная посуда. Трепала, пряслица от веретён, сами веретёна, детали ткацкого станка, наиболее раннего из известных у нас, днища деревянных бочек и берестяных лукошек и даже остатки тканей сохранились до наших дней. Ладога, торговый центр на пути «из варяг в греки», — значительный торговый город, встречавший иноземные и славянские суда, деревянные части которых были обнаружены при раскопках. Было найдено и много привозных вещей: скандинавские фибулы, амфоры с юга, «шумящие» (звенящие и бряцающие) украшения из Прикамья, изделия из прибалтийского янтаря, стеклянные браслеты из Новгорода, арабские и византийские монеты. Таковы некоторые из важнейших поступлений в отдел истории первобытной культуры после 1931 г. Их было ещё много — самых разнообразных коллекций, больших и малых, относящихся в большинстве своём к различным эпохам первобытнообщинного строя на территории СССР.

Материалы, поступившие из новых раскопок, не только количественно превосходили дореволюционные — они качественно стали иными. Процесс раскопок неузнаваемо изменился, стал строго научным, с соблюдением точной документации всего найденного. Поэтому и роль археологического материала в воссоздании картины жизни давно ушедших эпох существенно возросла.

(120/121)

Естественно, собрания отдела не смогли включить материалов по древнейшей истории буквально всех времён и территорий нашей обширной страны. Здесь есть пробелы. Но в целом фонды отдела истории первобытной культуры Эрмитажа — одно из самых значительных археологических собраний в СССР и мире. Оно насчитывает к настоящему времени около 400 000 единиц хранения и позволяет, с привлечением некоторых материалов других собраний, воссоздавать историю культуры и искусства первобытного человечества, обитавшего на нынешней территории Советского Союза.

Такое огромное количество древних предметов требовало и требует неустанного труда по организации их хранения. Это включает и приёмку новых поступлений, и наблюдение за сохранностью собраний (некоторые вещи, например, изделия из дерева и ткани, особенно чувствительны к нарушениям режима хранения), и постоянное поддержание того порядка, который обеспечивал бы возможность ознакомления и изучения коллекций посещающими отдел сотрудниками научных учреждений СССР и зарубежных стран, исследующими те или иные эпохи доисторического прошлого.

По материалам, хранящимся в отделе, было решено немало проблем истории культуры древнейших периодов развития человеческого общества. Разумеется, в этой работе роль сотрудников самого отдела всегда была существенной. Результаты научной работы ОИПК нашли отражение в докладах его сотрудников в стенах Эрмитажа и во многих музеях и археологических учреждениях страны, в их печатных трудах, вышедших в различных изданиях в Советском Союзе и за границей, в просветительской деятельности, пропагандирующей достижения советской исторической науки. В последние годы в отделе разрабатывались вопросы, связанные с исследованием орудий древнекаменного века, с описанием истории культур населения некоторых районов европейской части СССР в эпоху неолита и бронзы, изучались основные проблемы происхождения первобытного искусства, развития племён новокаменного и медно-бронзового веков на Северном Кавказе, истории ранних кочевников Алтая и древнеземледельческих оазисов Средней Азии. Много внимания уделяется вопросам истории скифо-сарматских и фракийской культур, в частности, изучению некоторых курганов на Кубани и памятников лесостепной полосы Украины, связям Северного Причерноморья с Западным в раннежелезном веке, и, кроме того, темам сарматского искусства. Культура древней Руси (прежде всего развитие ремёсел — производство обуви, косторезное дело, выделка украшений) также уже несколько лет исследуется в отделе.

Такая работа приводила не только к научным открытиям, к решению тех или иных вопросов древнейшей истории. Она дала и основу научной разработки экспозиций отдела — выставок, т.е. того, с чем в первую очередь сталкивается посетитель Эрмитажа. Уже ряд лет отдел ведёт поиски путей создания новой экспозиции «Первобытная культура», вместо старой, открытой в 1953 г. За время существования этой выставки ее недостатки выявились достаточно ясно. Слишком специальная, малопонятная, перенасыщенная повторяющимися однообразными материалами, непояснённая реконструкциями и иллюстрациями, неудобная для осмотра из-за несовершенного

(121/122)

Выставка «Первобытная культура». 1953 г. Один из залов скифского раздела.

(Открыть в новом окне)

экспозиционного оборудования выставка отдела не давала посетителю музея достаточно полного представления о ярких страницах истории культуры древнего человека на территории нашей страны. Первым опытом в изыскании новых приёмов экспозиции была временная выставка (1957-1960 гг.) «Древнейшее прошлое Ленинградской области», открытая к празднованию 250-летия Ленинграда. Коллектив ОИПК стремился тогда найти простую и ясную форму показа археологических материалов. Для достижения этой цели были применены многообразные средства. Так, главное место на экспозиционной площади было отдано не отдельным археологическим комплексам, а тематическим композициям, характеризующим важнейшие стороны деятельности древнего населения нашего края. Археологические вещи часто сопровождались графическими реконструкциями, позволяющими представить предмет в целом (если сохранилась лишь часть его), технику его изготовления или способ употребления. В экспозицию были включены фотографии крупного формата, причём в некоторых случаях они монтировались вместе с экспонатами. На выставке нашли место и макеты, воспроизводящие археологические памятники в натуральную величину. И, наконец, совершенно иначе решался вопрос об оборудовании выставки — исходя из поставленных новых задач экспозиции. Выставка хорошо смотрелась посетителями Эрмитажа и

(122/123)

положительно была оценена музейными работниками ряда городов, высказавшими желание использовать её опыт. Весной 1960 г. после длительной предварительной подготовки отдел истории первобытной культуры приступил к созданию новой экспозиции в залах своей основной выставки. Решено было начать с одного большого раздела, посвящённого истории культуры скифов. В конце 1961 г. все части этого раздела (общая характеристика культуры скифов, культура причерноморских степных скифских племён в VII-IV вв. до н.э. и более северного «предскифского» населения лесостепной полосы в начале первого тысячелетия до н.э.) культура населения украинской лесостепи и Прикубанья VII-III вв. до н.э.) были открыты для обозрения. В основу построения новой экспозиции брались как отдельные археологические комплексы (например, курган Чертомлык), так и композиционные подборки материалов по темам (например, тема «Верования и обычаи скифов»). Нередко и в археологических комплексах вещи также сгруппированы тематически. Экспозиция размещена в витринах новой современной конструкции. В каждом зале такая витрина занимает все свободные от окон и дверей стены. Тем самым получается сплошная и весьма значительная экспозиционная площадь. Она превосходит всю вместе взятую полезную площадь отдельных шкафов, которые можно было бы поставить вдоль тех же стен. В больших витринах легче было, подчиняясь замыслу, свободно располагать экспонаты. Отчётливости выделения помогают и различные приёмы оформления: определённое композиционное размещение материалов в разных плоскостях с широким применением планшетов, лаконичные пояснительные надписи, объединяющие отдельные группы предметов и т.п. Всякого рода рисунки —

Выставка «Первобытная культура». 1961 г. Вводный зал скифского раздела.

(Открыть в новом окне)

(123/124)

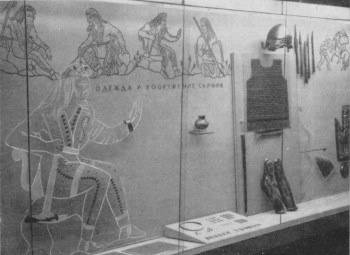

Выставка «Первобытная культура». 1961 г.

Одежда и вооружение скифов.

(Открыть в новом окне)

скупые, схематичные и рисунки-реконструкции — составляют основной иллюстративный материал выставки. Кроме того, фотографии большого формата — прежде всего это виды археологических памятников — открывают отдельные части экспозиции. В оформлении выставки нашли применение такие материалы, как древесноволокнистая плита, пенопласт и др. Из оргстекла, например, сделаны планшеты и различные реконструкции.

Рассмотрим два примера построения экспозиции — комплекс находок в кургане Солоха и тему «Одежда и вооружение скифов». Показ комплекса Солохи начинается с фотографии кургана с прорисованным по ней белой краской разрезом могил. Перед фотографией повешен план кургана, вырезанный из оргстекла. Все детали на нём выполнены гравировкой. Основные находки разбиты на четыре группы в соответствии с назначением предметов: золотые 1 [сноска: 1 Подлинные золотые вещи находятся в экспозиции Особой кладовой Эрмитажа, Здесь же выставлены их гальванокопии.] украшения костюма, предметы вооружения (с ним же — золотой гребень и знаки царской власти: бронзовая булава и золотая чаша), парадная столовая посуда, конское снаряжение. Для обособления и выделения, приближения к зрителю некоторые вещи размещены в разных плоскостях с помощью планшетов. Одни из них, обтянутые цветной материей, прибиты к задней стенке витрины. Другие — из прозрачного или матового оргстекла — подвешены на капроновых нитях. Посуда поставлена на стеклянные полочки, врезанные в стенку витрины. Наиболее интересные экспонаты сопровождаются увеличенными рисунками всего предмета или отдельных его частей. Основой построения обобщающей темы «Одежда и вооружение скифов» является серебряный сосуд из кургана близ Воронежа с фигурами скифских воинов. Часть верха витрины занимает прорисованный по холсту фриз с раз-

(124/125)

Выставка «Первобытная культура».

Культура племён южных степей.

(Открыть в новом окне)

вёрнутым изображением сцен с сосуда. Ещё более увеличенное воспроизведение одной из фигур этих сцен, вырезанное из оргстекла, с наложенными на него золотыми бляшками, браслетами, перстнями и железной секирой, знакомит зрителя с нарядным костюмом богатого скифа и даёт представление о назначении столь часто встречающихся на выставке золотых бляшек. Главные виды оружия и доспехи скифского воина, расположенные так, как они носились, помещены на отдельном планшете. Это дополняется реконструкциями (подлинные остатки вещей и прорисовки) копий, дротиков, лука и горита.

Заново созданный раздел «Скифская культура» переходит в следующую часть общей экспозиции отдела — раздел «Культура и искусство ранних кочевников Алтая», открывающийся двумя залами, в которых размещены памятники Туэктинских курганов (Алтай, раскопки 1954 г.) — комплексы, во многом подобные знаменитому Пазырыку. Эти два зала продолжают новую традицию экспонирования, но залы пазырыкских сокровищ — основные данного раздела — пока не переделаны и ждут своей очереди. Кроме упомянутых перестроены ещё два больших раздела выставки ОИПК — «Культура и искусство населения лесной полосы европейской части СССР в VII в. до н.э. — XI в. н.э.» и «Культура и искусство племён южных степей с III в. до н.э. по XI в. н.э.». Здесь нашли продолжение уже сложившиеся принципы построения и оформления экспозиций отдела. Изменилась лишь несколько конструкция витрин, что диктовалось особенностями выставочных помещений, и улучшилось освещение экспонатов, уже ранее рационально изменённое.

Так постепенно отдел истории первобытной культуры создаёт новую, отвечающую современным требованиям построения и организации экспозиций выставку древних памятников культуры. Эта выставка может и должна обновляться, включая всё новые и новые интересные материалы. Десятки археологических экспедиций каждый год добывают такие материалы.

(125/126)

Государственный Эрмитаж участвует во многих экспедициях и организует их сам. В послевоенные годы сотрудники отдела работали в Армении, откуда были привезены коллекции палеолитических орудий, на Кубани и Северном Кавказе, где раскапывались поселения медно-бронзового века, исследовали курганы древних кочевников на Алтае, занимались изучением древней культуры Ферганской долины в Средней Азии. Кроме того, Эрмитаж вёл раскопки поселений бронзового века и раннеславянского времени в Западной Украине, а также исследовал археологические памятники древнего Пскова и южных районов Псковской области.

Немало богатств древности в залах музея; пройдет немного времени и появятся новые. Ведь Эрмитаж — один из немногих музеев, на археологических собраниях которого можно раскрыть все главные эпохи древнейшей истории человечества на территории нашей Родины.

|